大学生の本を読む割合は?

大学生の読書量の平均は?

大学生・大学院生に、1カ月に何冊の本を読むのか尋ねたところ、全体の半数以上は1~4冊の本を読んでおり、約4人に1人は1冊も本を読まないことがわかった。 平均は3.4冊だった。

キャッシュ

大学生の読書率は?

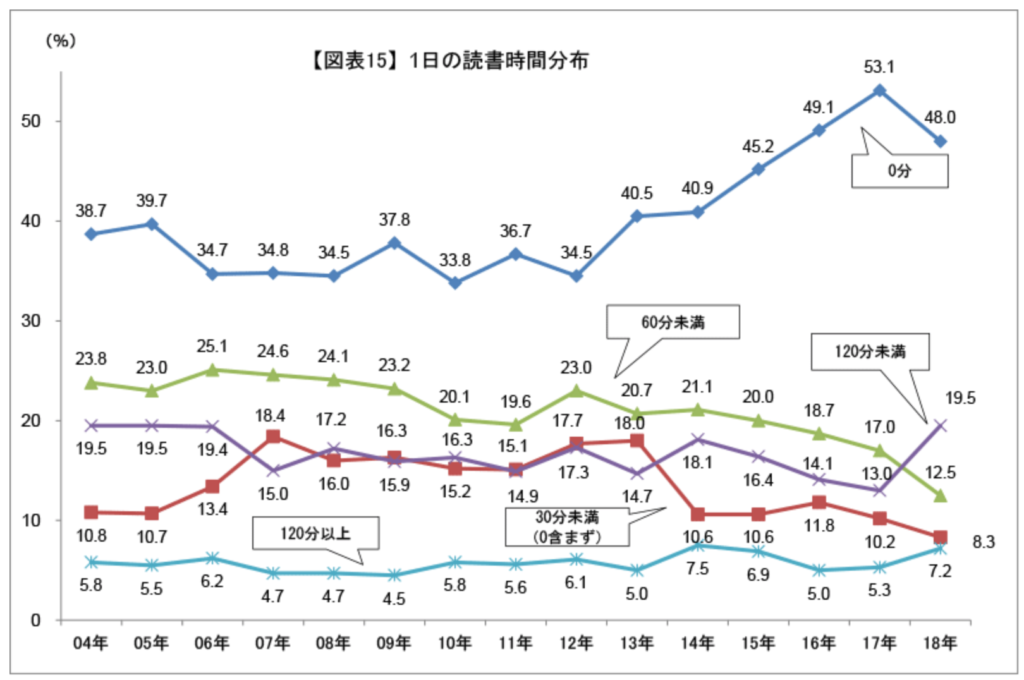

大学生の26.7%は1日60分以上読書

調査は、2018年秋に行われ、30大学の10980人の回答を集計した。 読書時間の平均は1日30.0分で、前年の調査より6.4分増えた。 48%の人が読書時間「0分」だった一方で、読書時間が60分以上の人が26.7%いる。 読書をする人としない人で分かれているのが現状だ。

キャッシュ

大学生の不読率は?

2021年調査、2022年発表の第57回学生生活実態調査によると、不読の学生の割合は2012年には34.5%、2021年には50.5%と、上昇傾向にある――が、そもそも大学進学率は1970年代には20~30%台だったが、現在は60%弱。

キャッシュ

大学生は読書すべきですか?

大学生 | 読書は絶対すべき!

大学生のうちにたくさん読書することはとても大切。 例えば、芸人や芸能人のエッセイなどを読むことで、新しい考え方や価値観に出会えたり、今流行りのビジネス本や自己啓発本などを読むことで成長するヒントが得られるでしょう。 どんなジャンルの本であれ、きっとあなたの選択肢や可能性は広がるはず。

大学生の平均読書時間は?

1日の読書時間(電子書籍も含む)の平均は、32.7分(前年28.4分・20年32.1分・19年30.4分)、読んだ人の平均は65.0分(同58.9分・63.0分・61.0分)と微増し、読書時間「0分」は46.4%と減少した。 大学生の勉強時間はコロナ禍で増加している。

学生の本を読む時間は?

読書時間を調査したところ、1日の読書時間は前年の2016年から0.8分減少し平均23.6分となり、3年連続減少。 0分と回答した学生の割合が半数を超えたのは、調査項目として確認できる2004年以降はじめて。 1日の読書時間が0分の割合は53.1%。 内訳は、文系48.6%、理系54.5%、医歯薬系62.6%。

大学生の学力低下の原因は?

さて、大学生の学力低下の背景には、何があるのでしょうか。 柳井晴夫・大学入試センター教授らの調査によると、大学教員が痛感する学力低下の内容では、多い順に (1)自主的に課題に取り組む意欲が低い (2)論理的に考え表現する力が弱い (3)日本語力、基礎科目の理解が不十分などの背景があることが明らかになっています。

本を読むメリットは?

それぞれ解説します。知識量が圧倒的に増える判断力が身につく想像力が向上する語彙力が増すコミュニケーション能力が向上する成功に向けた正しい考え方が身につくからビジネスや学力向上に必要な知識や見識が身につくから仕事や勉強のモチベーションが上がるから

本を読むべき理由は何ですか?

読書をすると、新しい語彙に触れて、理解力が高まり、想像力が養われます。 学力の基礎となる国語力が向上するので、社会の成績アップにも期待できるのです。 様々なジャンルの本を読むことで、社会や歴史に関心が高まり、社会科の成績に良い結果が現れます。

読書のメリットは?

それぞれ解説します。知識量が圧倒的に増える判断力が身につく想像力が向上する語彙力が増すコミュニケーション能力が向上する成功に向けた正しい考え方が身につくからビジネスや学力向上に必要な知識や見識が身につくから仕事や勉強のモチベーションが上がるから

読書 ストレス解消 何%?

読書のストレス解消効果

その結果、音楽鑑賞が61%、コーヒーを飲むことが54%、散歩をすることが42%、ゲームが21%の軽減効果を見せた中、読書は68%とおよそ7割ものひときわ高いストレス軽減効果を持っていることが分かりました。

大学辞めたい どうする?

大学で退学届けを出す方法は、以下の通りです。学生課(事務室など)で「退学届」を受け取る退学届に必要事項の記入と捺印大学担当者に退学届を確認してもらうい、問題ない場合は学生証を返却して退学手続き完了

本を読むのが苦手 なぜ?

読書が苦手な理由として、まずは活字に対する苦手意識が挙げられます。 本を開き大量の活字を目の当たりにするだけで、嫌悪感や抵抗感を覚える人は少なくありません。 一方でイラストや写真交じりであれば、読みやすく感じる人も多いことでしょう。 動画や音声コンテンツが普及していく中で、活字離れが進んでいる可能性もあります。

なぜ本を読まなくなったのか?

読書をしない理由は複数回答で「他にしたいことがある」「今、読みたい本がない」がともに61・5%。 「本を読まなくても困らない」は24・2%、「文章や文字を読むことが苦手」も22・0%と多かった。 「他にしたいことがある」と答えた生徒に時間の使い方を聞くと、「ユーチューブなどで動画を見る」が64・4%。

読書から得られる効果とは?

読書を続けていると、脳のつながりが強化され、記憶力や集中力が向上する。 長生きにもつながるという。 読書はストレスレベルを低下させ、加齢による認知力の低下を防ぐことにもつながる。 読書を習慣づけるには、毎日、通勤時でもベッドに入る前でも、本を手に取る時間を確保することだ。

本を読むことの価値とは?

読書をすることによって得られるものには、知識や思考力などがあります。 そして、これらをアウトプットすることで、さまざまな効果が期待できます。 読書によって得られる知識や思考力をアウトプットすることによって、学力や収入が上がるだけでなく、人生観が変わり、自分に関わる問題や課題をうまく解決できるようになるでしょう。

一日何分本を読む?

厳密に言えば最低30分ですから、それより長く読んでもかまいません。 40分でも1時間でも、読める人は長くてもいいのです。 ただ、その間はスマホやパソコンなどに触らない。 最低でも1日30分間、ゆっくり読書に集中する時間をつくりましょう。

読書のメンタル効果は?

英サセックス大学は2009年、読書にはストレス解消効果があるとする研究を発表しました。 心拍数や筋肉の緊張状態を計測した結果、ストレスが68%も減少したそう。 音楽やコーヒーなど、ほかのストレス解消法を上回る数値だそうです。 読書のストレス軽減効果は、「ビブリオセラピー(読書療法)」として実用化されています。

大学を中退する人の特徴は?

学業不振・無関心による中退者の特徴については以下の3点が挙げられます。単位が取れずに卒業できそうになかった理由で中退を選んでしまう勉強よりも仕事に興味が湧き早く働きたいがために中退するケースもある大学生活に満足せず中退する人の多くが授業に対する満足度が低く出席率が低い

大学を辞める理由のランキングは?

中退理由の割合が多い順にご紹介するので、見てみましょう。 上記の文部科学省のデータによると、大学の中退理由で最も多いのは「経済的理由」という結果でした。 次いで「転学」「学校生活不適応」が多いことが分かります。 大学を辞める主な理由は「大学中退の理由ランキング!

0 Comments