人間が好む音は?

耳に心地よく感じられる音は?

周波数の低い音は大きく感じ、4,000Hzまで周波数が上がっていくにつれて小さく感じていきます。 4,000Hzを超えると、今度は逆に音が大きく感じるようになります。 なので、人が最も心地よく聞こえる周波数の音は、4,000Hzの音になります。 また高齢になると、周波数の高い音から聞こえにくくなってきます。

音の心理的効果は?

耳から入った音楽は、脳へと伝わり、全身に影響を及ぼします。 自律神経系に作用して、心拍や血圧が変化し、興奮や鎮静、リラクゼーションなどの効果がもたらされます。 同時に、心の状態にも影響を与え、感情、知覚、認知を活性化させることが分かっています。

キャッシュ

不快な音の高さは?

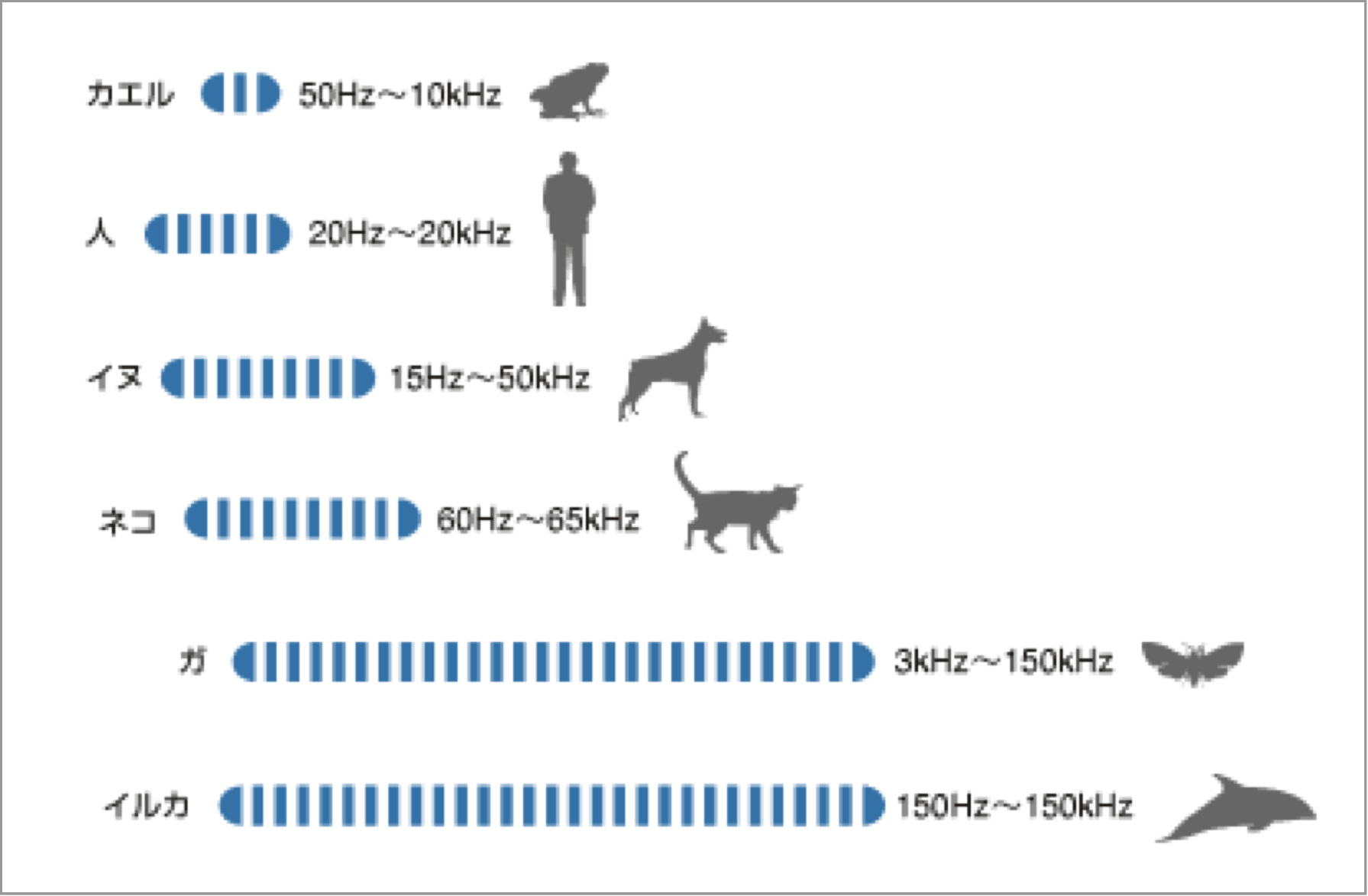

ヒトは通常、下は20Hz程度から、上は(個人差があるが)15,000Hzないし20,000Hz程度までの鼓膜振動を音として感じることができ、この周波数帯域を可聴域といいます。 人間が不快に感じる音は可聴域の中間領域で、最も強い不快感を呼びおこすのは、2,000~4,000Hzの周波数帯なのだそうです。

不快な音域は?

多くの人が不快に感じる音

発泡スチロール同士をこする音や、ブレーキのキーキーと鳴る音等、このような甲高い音に対して、私たち人間の耳は特に敏感に反応するものです。 1986年の脳神経学者の研究では、嫌な音には共通点があり、2,000~5,000Hzの周波数帯にあることが明らかになりました。

聴覚がいい人の特徴は?

聴覚優位とは、目で見る情報よりも、耳で聞く情報の方が記憶や処理、理解をしやすい特性のことです。 聴覚優位の特性のある人は何かを覚えるとき、図や絵、写真などを見るよりも言葉や音で聞いた方が覚えやすい傾向があります。

唾を飲むと耳がバリバリするのはなぜですか?

耳管咽頭口が開くことで中耳の内圧と外気圧が均等になります。 誰しも一度は、鼻の調子が悪くなった時に耳が塞がった感じになったり、ツバを飲み込む度に耳の中でバリバリと音がしたことがありますよね。 これは耳管の働きが悪くなったせい(耳管機能異常)で起こっています。

音が人体に与える影響は?

大人になってからもゆったりとした安定した音を繰り返し聞くと人は安心し、やすらぎを感じる。 その音を体感音響として体に響かせると、羊水の中で体に響いた音の記憶を想いだすのか、更に体の緊張がほぐれ、血液の循環がよくなり、手足が温かくなり、リラックス効果が高くなる。

音が心に与える影響は?

音楽により「気分の転導」「励まし・慰め」「感情の記憶・誘発」「リラクゼーション」「発散」「脳神経系や自律神経系の作用」など様々な効果が期待できる。 そんな音楽を日常生活にうまく取り入れるために「自分の好きな音楽を聴いたり、演奏したりと音楽に触れる機会を増やし、自分の音楽の履歴書を作成する」とよいそうです。

弦を太くすると音はどうなる?

弦の太さは音の高さと関係があって、同じ長さであれば、太い弦は細い弦より低い音を出します。 また、弦の張力も音の高さに関わってきます。

人が不快に感じる周波数は?

人がイライラを感じるには、音の大きさと高さが関係しています。 人間の耳は20000Hzまで聞く力を持っていますが、1000~5000 Hzの周波数を持つ音を不快だと感じるようです。

人がうるさいと感じる音量は?

人が日常生活で静かであると感じる音の大きさは45dB以下で、不快に思わない音量の目安は40~60dBだと言われています。 60dB以上ではうるさいと感じてしまうため、普通の会話レベルの話し声でも、近くで延々と聞こえているとイライラすることがあるでしょう。

人が不快に思う音の大きさは?

一般的に、不快と感じる音の大きさは50dBからとされています。 これは、目の前にいる人が普通の大きさの声で話している程度の音です。 外から聞こえる音がそれよりも大きい場合や、目の前の人との会話の妨げになる場合は不快に感じるでしょう。

態度が良い人の特徴は?

感じのいい人の特徴親しみやすく常に笑顔を絶やさない清潔感がある相手の目を見てしっかりと話す情緒が安定していて、相手によって態度を変えないハキハキとした口調で話すポジティブ思考で周りを明るくしてくれる自分に自信があり、落ち着いている自分から質問することが多い

気のいい人の特徴は?

気遣いができる人の特徴気が利く 視野が広く、気が利くので、周りの人を幸せな気持ちにしてくれます。いつも機嫌がいい 自分の機嫌を良くする方法を知っているので、いつも上機嫌でいることができます。思いやりがある自分を大切にできる裏表がない自分を優先する人に優劣を付ける相手の体調を気遣うとき

耳抜きをしないとどうなる?

実際耳抜きできなくて潜ったために、耳が痛い・中耳炎(潜水性中耳炎)・耳閉感・鼓膜穿孔・めまい・難聴などの症状を起こすことがあります。

耳抜きの音はプチプチですか?

耳閉感も気になりますが、一番辛いのは、1日中(数秒に1回ペースで)しているプチプチ、バキバキという音です。 この音は耳抜きをしたときの音と同じような音で、耳の中の筋肉が動いている音、もしくは鼓膜が動いている音のような気がします。 また、つばを飲む、口を開ける、物を食べるといった時にも、同じ音がします。

騒音の精神的影響は?

騒音の健康影響は音の強さにより異なり、65dB(デシベル)までではイライラする、集中できない、不眠などの心理的影響がおもですが、それ以上では血圧上昇、動悸(どうき)などの循環器系への影響がみられます。

音の害は?

騒音のもたらす影響は、

活動妨害(会話妨害、テレビの聴取妨害、読書・勉強・作業の邪魔…) 聴力障害(難聴)や身体被害(頭痛・めまい、ノイローゼ…) 物的苦情(瓦のずれ、壁のひび割れ、精密機械などへの影響…) 社会影響(地価下落や土地利用の制限、近隣問題…)

なぜ音楽は人の心を動かすことができるのか?

音楽を聴いている人がその表現パターンを内面化することにより感情が伝染することも考えられますし、音楽がイメージ・思考・記憶などを想起させ、それらがきっかけとなって情動的な反応を促すこともあります。 さらに、音楽を聴きながら期待していたものが肯定されたり、裏切られたりすることもあります。

高い音と低い音の違いは何ですか?

低い音は周波数が低く(振動回数が少ない)、高い音は周波数が高く(振動回数が多い)なります。 また人間が耳で聞くことができる音の周波数は、一般に20Hz~20000Hzといわれています。

0 Comments